皆さん、こんにちは。

岩手県盛岡市にあるざいもくちょう歯科の院長、中谷 寛之です。

私の自己紹介はこちらをご覧下さい。

虫歯は「甘いものを食べたからできる」と考えられがちですが、実はそれだけが原因ではありません。甘いものがあっても、口の中に虫歯の原因菌がいなければ虫歯にはなりませんし、原因菌がいても正しくケアすれば発症は防ぐことができます。つまり、虫歯は原因菌だけでなく食習慣や歯の質、時間の4つの要素が関係する病気なのです。今回は、虫歯の原因菌について詳しく解説し、予防のポイントも合わせてご紹介します。

虫歯の原因菌「ミュータンス菌」とは?

虫歯の発生に最も大きく関わっているのが、ミュータンス菌(Streptococcus mutans)です。ミュータンス菌は、私たちの口の中に常にいる細菌のひとつですが、より多くの糖を与えられることで活発になり、虫歯を作るリスクが高まります。ミュータンス菌の特徴は主に3つあります。

歯の表面に強力にくっつく性質がある

ミュータンス菌は歯の表面に付着しやすく、プラーク(歯垢)として次々に仲間を増やしていきます。

糖をエサにして酸を作る

ミュータンス菌は砂糖などの糖質を取り込むと酸を生成し、この酸が歯の表面のエナメル質を溶かします。これが虫歯の始まりです。

ネバネバの物質(グルカン)を作る

歯垢が取りにくくなるネバつきは、ミュータンス菌が作るグルカンが関係しています。歯の表面にしっかりと細菌が張り付き、より酸が作られやすくなります。

虫歯の原因菌はうつる?感染のタイミングと注意点

ミュータンス菌は生まれたばかりの赤ちゃんには存在しません。多くの場合、家族とのスキンシップの中で感染します。特に注意が必要なのは、1歳半〜3歳頃の「感染の窓」と呼ばれる時期です。この時期に大人が使ったスプーンを共有したり、噛み与えをしたりすると、ミュータンス菌がうつりやすくなります。もちろん、スキンシップ自体は大切ですので、

・大人が虫歯を治療する

・家族が口の中を清潔に保つ

・スプーンの共有を控える

などの工夫で感染を減らすことができます。

ミュータンス菌が増えやすい生活習慣とは?

虫歯のリスクが高まる習慣は次の通りです。

間食や甘い飲み物が多い

ジュース、スポーツドリンク、乳酸菌飲料などは糖分が多く、口の中を長く酸性にします。

歯みがきが不十分

歯垢の中は細菌の温床です。特に寝る前の磨き残しは虫歯リスクを大きく上げます。

唾液が少ない

唾液は、虫歯を予防するのに役立つさまざまな働きをもっています。口呼吸、ストレス、薬の副作用、加齢などで唾液の量が減るとリスクが高まります。

不規則な食生活

食事のリズムが乱れると口の中の環境も不安定になり、虫歯ができやすくなります。

まとめ

虫歯は「甘いもの」だけでなく、「虫歯の原因菌そのもの」が大きく関わっています。ミュータンス菌は糖をエサにして酸を作り、その酸が歯を溶かして虫歯を引き起こします。しかし、原因菌の特徴や生活習慣との関係を理解し、適切なケアを行えば、虫歯は確実に予防できるでしょう。

当院では、虫歯の進行状況に応じた治療を行っております。虫歯は自覚症状が出にくく、「気づいたときには大きく進行していた」というケースも珍しくありません。自覚症状がなくても、定期的な通院が将来の歯を守る大きな一歩になります。気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。

ーーーーーーーーーー

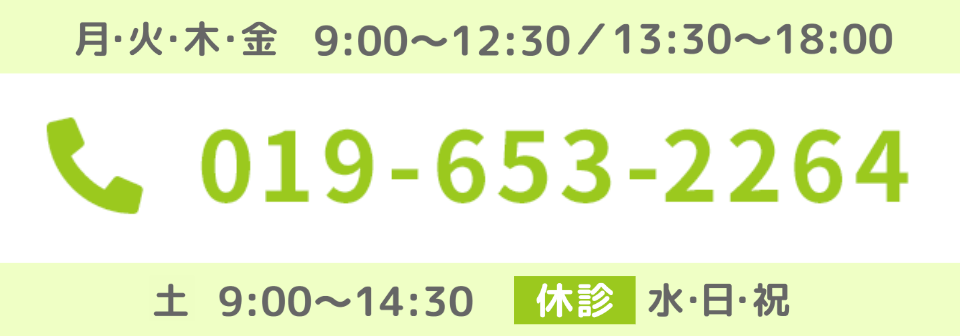

岩手県盛岡市にあるざいもくちょう歯科は24時間予約を受け付けています。

予約はこちらからお願いします。

https://www.genifix.jp/zmt-dc-caa/